Introducción: ¿Por qué Muhammad Ali sigue importando?

Porque fue mucho más que un boxeador. En un mundo que premiaba el silencio de los oprimidos, él alzó la voz como un trueno. No solo golpeaba con los puños, golpeaba con ideas, con convicciones, con una lengua afilada por la verdad. Muhammad Ali no fue simplemente el campeón de los pesos pesados; fue el peso moral que muchos no quisieron cargar.

Fue el hombre que se negó a ir a la guerra cuando todos esperaban que se alistara. Que cambió su nombre cuando otros le pedían que “se comportara”. Que defendió su fe, su raza, su derecho a decidir, incluso si eso le costaba su carrera, su libertad y su fortuna. Y lo hizo con gracia, con arte, con la elocuencia de un poeta y la determinación de un revolucionario.

Hoy, en una era donde el marketing es más fuerte que la ética, donde los ídolos se construyen con seguidores y no con sacrificios, Ali nos recuerda lo que significa tener principios y sostenerlos ante el mundo entero. Nos recuerda que la verdadera grandeza no está en levantar un cinturón, sino en no arrodillarse jamás.

Infancia y orígenes

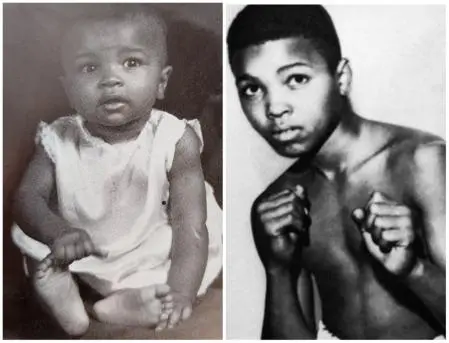

Nació como Cassius Marcellus Clay Jr. el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky, en el corazón de una América dividida por el color de la piel. Creció en una ciudad donde los carteles no solo anunciaban ofertas, sino también quién podía entrar y quién debía mantenerse al margen. Desde pequeño entendió, no por teoría sino por experiencia, que había una línea invisible —y a veces muy visible— que separaba a los blancos de los negros. Una línea que no debía cruzarse. Una que, con el tiempo, él decidiría borrar a golpes.

Su padre, Cassius Clay Sr., era pintor de carteles comerciales, un artista que trataba de ganarse la vida en una sociedad que despreciaba su talento por la pigmentación de su piel. Su madre, Odessa Grady Clay, trabajaba limpiando casas ajenas mientras intentaba proteger a sus hijos del odio callejero. No era una familia rica, pero era una familia orgullosa. Una que enseñaba dignidad incluso en medio de la humillación diaria.

El mito empezó con una bicicleta. Tenía 12 años cuando alguien se la robó. Lleno de rabia, sin saber aún que su destino estaba a punto de cambiar, le dijo a un policía que quería aprender a pelear para «darle una paliza» al ladrón. Por suerte, ese policía también entrenaba boxeo. Lo llevó al gimnasio. Y allí, entre sacos y cuerdas, nació la leyenda.

Pero esa bicicleta no solo activó el motor de un campeón. También simbolizó algo más profundo: la pérdida de la inocencia. En ese gesto pequeño —el robo de algo suyo— se condensaba la experiencia de millones: crecer en un país donde lo que era tuyo podía serte arrebatado en cualquier momento. Donde el sistema entero estaba diseñado para robarte algo: tu voz, tu orgullo, tu lugar en el mundo.

Así comenzó a forjarse el joven Clay: no solo como atleta, sino como símbolo. Porque cada golpe que aprendía a lanzar no era solo físico, era una afirmación de existencia en un país que negaba su humanidad.

El nacimiento del campeón

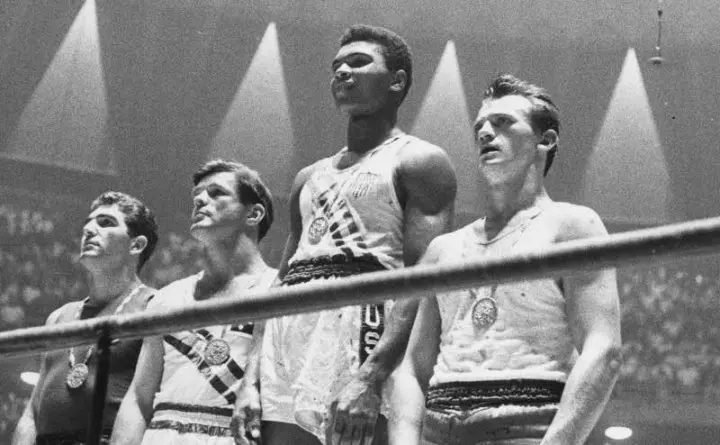

Tenía apenas 18 años cuando Cassius Clay subió al ring en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, representando a una nación que aún no le concedía los derechos básicos. Aquel muchacho veloz, confiado y charlatán, con una sonrisa desafiante y puños como metrónomos, se convirtió en campeón olímpico de los pesos semipesados, colgándose una medalla de oro al cuello que, para él, simbolizaba algo más que victoria: reivindicación.

Volvió a casa creyendo, quizá ingenuamente, que ahora sí lo tratarían como a un igual. Que aquel trozo de metal dorado bastaría para borrar los letreros de “solo blancos” y abrirle la puerta a los mismos restaurantes que antes le negaban entrada. Pero no. En Louisville, nada había cambiado. La América que lo celebró en el extranjero lo seguía despreciando en casa.

Cuenta una leyenda —que él mismo alimentó— que, frustrado, arrojó su medalla olímpica al río Ohio tras ser rechazado en un restaurante. Sea o no cierto, el gesto representa una verdad innegable: la decepción del héroe al descubrir que su país no estaba a la altura de su gloria.

Fue entonces cuando algo empezó a quebrarse por dentro… o quizá a despertarse. Clay, hasta entonces más concentrado en sus jabs que en la geopolítica, comenzó a mirar a su alrededor con otros ojos. La segregación ya no era solo un paisaje cotidiano, era una herida abierta que sangraba sobre su orgullo. ¿De qué servía ser el mejor del mundo si seguías siendo un ciudadano de segunda?

Aquella medalla no le dio un lugar en la mesa, pero le dio algo más importante: conciencia. Comprendió que no bastaba con ganar peleas, que el verdadero combate no estaba en el cuadrilátero, sino en las calles, en las leyes, en las mentes. Empezó a leer, a cuestionar, a escuchar voces distintas, como la de Malcolm X y la Nación del Islam. Y así, paso a paso, golpe a golpe, el boxeador se fue convirtiendo en símbolo.

El oro olímpico lo presentó al mundo como un campeón. Pero fue la traición de su propio país la que lo empujó a ser un luchador por algo más grande que un título: su propia dignidad.

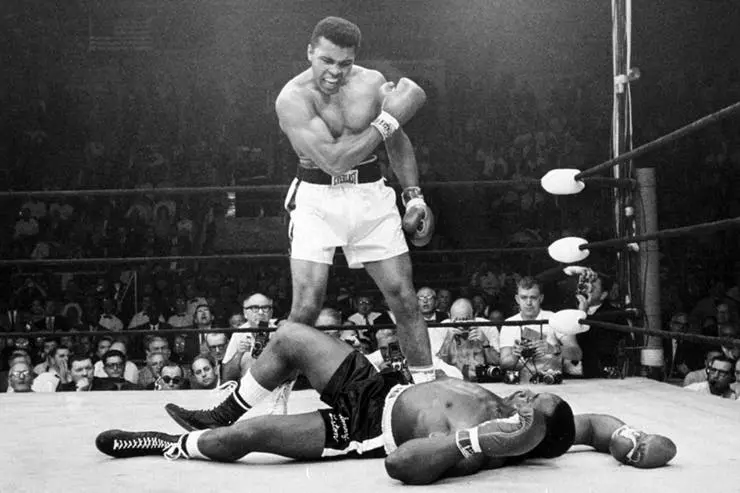

Cassius Clay se convierte en Muhammad Ali

El 25 de febrero de 1964, Cassius Clay hizo lo impensable: derrotó al temible Sonny Liston, el campeón invencible, el ogro del ring, el que metía miedo solo con mirar. Clay no solo ganó: bailó, gritó, humilló, voló. “¡Soy el más grande!”, vociferó con la adrenalina corriéndole por las venas como dinamita. Y lo era. Pero esa noche, el verdadero golpe no vino de sus puños, sino de su voz.

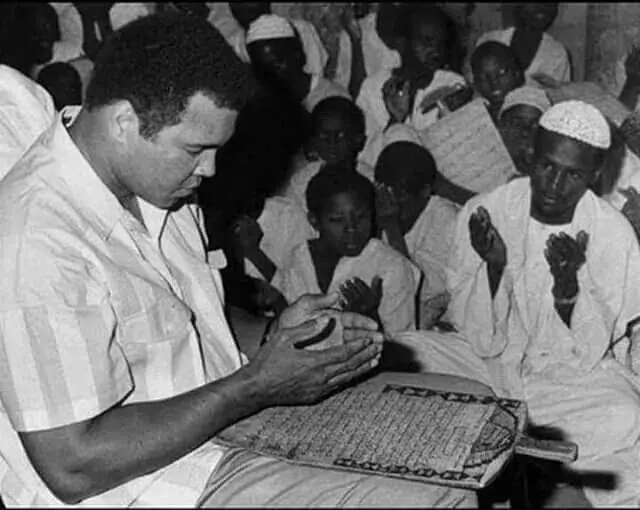

Poco después del combate, Clay hizo un anuncio que sacudiría mucho más que el mundo del boxeo: reveló su conversión al Islam y su nuevo nombre: Muhammad Ali, dado por el líder de la Nación del Islam, Elijah Muhammad. Era el final simbólico de su vida como Cassius Clay —un “nombre de esclavo”, como él mismo lo definió— y el nacimiento de un hombre que ya no iba a pedir permiso para existir con dignidad.

No fue un gesto estético, ni un simple cambio de fe. Fue un acto radical, valiente, profundamente político. En plena década de los 60, en un país aún azotado por el racismo institucional y las leyes de Jim Crow, renunciar públicamente a su “nombre de nacimiento” era un desafío directo a la supremacía blanca, al sistema que pretendía definirlo, moldearlo, domesticarlo.

Los medios, el público y hasta otros deportistas lo rechazaron. Muchos se negaban a llamarlo Ali. Lo llamaban Clay con desdén, como si pudieran obligarlo a volver atrás. Pero él no cedió. Nunca. “Cassius Clay es mi nombre de esclavo. Yo soy Muhammad Ali, un hombre libre”, respondía, una y otra vez. Era más que una cuestión de identidad: era una pelea por el derecho a nombrarse a uno mismo, a construir su propia historia.

Desde ese momento, Ali dejó de ser solo un boxeador brillante. Se convirtió en un guerrero con causa, alguien que entendía que la lucha era más grande que un cinturón. En cada palabra, en cada rueda de prensa, en cada enfrentamiento verbal con periodistas que lo subestimaban, iba moldeando la figura de un ícono que ya no se limitaba a pelear en el cuadrilátero, sino también en el terreno de las ideas y los derechos civiles.

Cambiar de nombre fue, para muchos, un escándalo. Para él, fue el primer acto real de libertad. Lo que siguió, sería todavía más explosivo.

Ascenso en el boxeo profesional

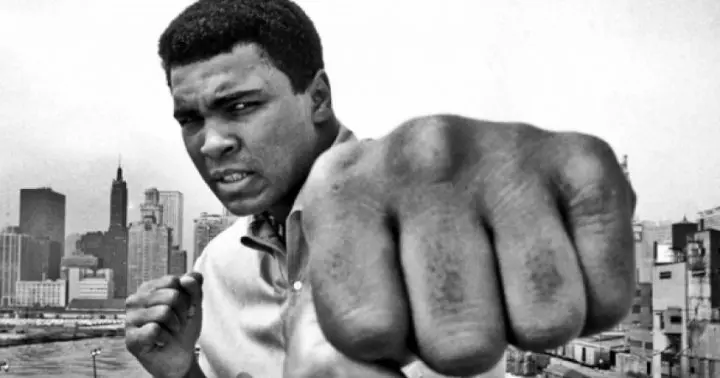

Muhammad Ali no peleaba: interpretaba. En el ring, no era solo un atleta; era un artista, un poeta, un estratega. Redefinió el boxeo con un estilo que desafiaba las reglas no escritas del deporte: “flotar como una mariposa, picar como una abeja” no era solo una frase ingeniosa, era su manifiesto.

Mientras otros se plantaban firmes y buscaban el KO con fuerza bruta, Ali bailaba. Se deslizaba sobre el cuadrilátero como si tuviera alas en los pies. Hacía del boxeo una coreografía impredecible. Su defensa era puro ritmo, su ataque, un compás que confundía y destrozaba al rival. Convertía el dolor en belleza, y el espectáculo en guerra psicológica.

Pero no bastaba con ganar: había que hacerlo con estilo, con mensaje, con escándalo. Ali fue el primer boxeador que convirtió la rueda de prensa en parte de la pelea. Provocaba, ridiculizaba, bautizaba a sus oponentes con motes hirientes. A Sonny Liston lo trató como un matón acabado; a Floyd Patterson, como un títere del poder blanco; a Ernie Terrell, lo castigó no solo con golpes, sino exigiéndole que lo llamara por su nombre verdadero mientras lo golpeaba: “¿Cómo me llamo? ¡Dilo!”.

Y lo peor (o lo mejor) para sus enemigos: Ali cumplía todo lo que decía. No eran solo palabras vacías, eran profecías. Porque detrás del showman había un profesional meticuloso, con una inteligencia de combate única, capaz de leer cada movimiento del rival y convertirlo en su debilidad.

Su ascenso fue meteórico, pero no casual. Estaba respaldado por un talento sobrenatural y una confianza inquebrantable, casi arrogante, pero siempre justificada. Cada combate se transformaba en una narrativa. Cada victoria, en un acto de afirmación personal y política. Ganar no era suficiente; había que humillar al sistema que lo había menospreciado.

Ali no solo fue un campeón del boxeo. Fue el primer atleta global que entendió el poder de la comunicación, del branding antes de que existiera el término. Su rostro estaba en todas partes, su voz en todos los noticieros. Era amado, odiado, temido y, sobre todo, inolvidable.

En una época donde los campeones solían ser callados y “agradecidos”, Ali fue el rugido que interrumpió la complacencia, el huracán que se negó a ser domesticado. Subía al ring a ganar, sí, pero también a dejar claro un mensaje: “Yo soy el más grande. Y no voy a disculparme por serlo”.

La guerra de Vietnam y la gran resistencia

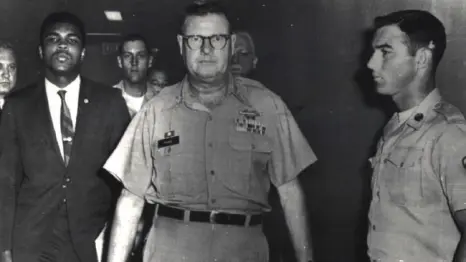

1967. Estados Unidos estaba metido hasta el cuello en la guerra de Vietnam. El país exigía sacrificios, pero sobre todo, los exigía de los pobres, de los negros, de aquellos a quienes siempre se les había pedido morir por una patria que nunca los dejó vivir plenamente. Entonces llegó la noticia: Muhammad Ali debía alistarse. Y él, como tantas veces, dijo no.

“No tengo ninguna pelea con el Vietcong. Ningún Vietcong me llamó nigger”, declaró ante los medios con una serenidad que no ocultaba la furia. Era un golpe directo al corazón del relato patriótico. Mientras otros se envolvían en la bandera, él la miraba con ojos críticos, preguntando: ¿vale más la obediencia ciega que la justicia?

Fue una decisión que le costó casi todo. El gobierno lo condenó por insubordinación. Lo despojaron de su título mundial. Le revocaron la licencia para boxear en todos los estados. Le cerraron las puertas del deporte, de los patrocinadores, de la seguridad económica. Durante tres años, en la cima de su capacidad física, Muhammad Ali fue silenciado, censurado y perseguido. Pero nunca se arrodilló.

Mientras otros deportistas se refugiaban en la neutralidad cómoda del “no hablo de política”, Ali se convirtió en activista, en orador, en símbolo. Recorrió universidades, habló en templos, en mítines, en auditorios abarrotados de jóvenes que veían en él algo nuevo: un campeón que no solo ganaba títulos, sino que también se jugaba el pellejo por sus convicciones.

La prensa lo llamaba traidor. Lo pintaban como un cobarde. Pero la historia tenía otros planes. Con el tiempo, esa resistencia silenciosa, ese gesto de dignidad que costó tanto, se convirtió en una de las posturas más admiradas del siglo XX. Porque Ali no se opuso a la guerra por comodidad, sino por conciencia. No huyó: se plantó de frente.

Y todo esto sin lanzar un solo puñetazo. En esos años fuera del ring, peleó su combate más duro: el combate por su alma. Y lo ganó. No con velocidad ni fuerza, sino con coherencia, integridad y una valentía que muy pocos han demostrado tener.

El mundo del boxeo perdió al mejor durante tres años. La historia, en cambio, ganó una figura legendaria cuya voz resonó más fuerte que cualquier victoria en los cuadriláteros.

El regreso y las batallas legendarias

En 1970, después de tres años de exilio forzado, Muhammad Ali volvió al ring. Pero no era el mismo. El cuerpo, aunque aún ágil, ya no flotaba como antes. El tiempo, los juicios y la presión habían dejado cicatrices invisibles. Sin embargo, lo que nunca se quebró fue su espíritu. Ali regresó no solo como deportista, sino como símbolo viviente de resistencia, un hombre que había desafiado al sistema y seguía de pie, más fuerte en esencia que en músculo.

En su retorno, la gloria no tardó en buscarlo de nuevo, pero ya no era el joven invencible. Era un veterano de la guerra moral, que ahora debía enfrentarse a enemigos más jóvenes, más duros, más violentos. Y aun así, volvió a escribir historia.

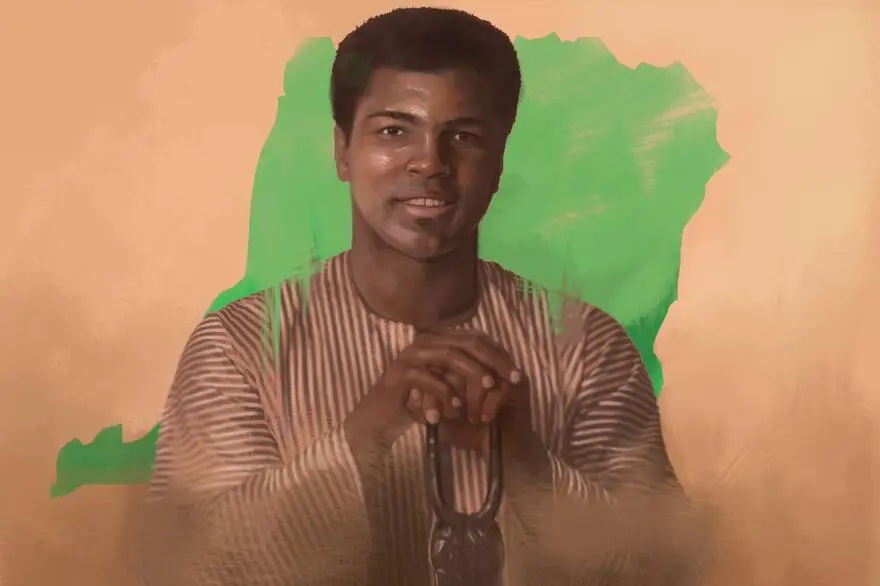

1974: El «Rumble in the Jungle»

El 30 de octubre de 1974, en Kinshasa, Zaire, el mundo asistió a uno de los combates más insólitos y míticos de todos los tiempos: Ali vs. George Foreman. Foreman era una máquina destructora. Nadie apostaba por Ali. Decían que estaba acabado, que sería un suicidio. Pero Ali sabía algo que el mundo no: aún tenía su mente afilada como cuchilla.

Usó su ya legendaria táctica del “rope-a-dope”: se dejó acorralar, se pegó a las cuerdas, absorbió los golpes como un tambor de guerra, esperando. Minuto a minuto, Foreman se fue desgastando, como un toro que embiste contra el vacío. En el octavo asalto, Ali contraatacó con una serie letal. Y entonces, el gigante cayó. El mundo enmudeció. Zaire explotó. Ali volvió a ser el rey.

Pero no era solo una victoria deportiva. Era una victoria política, cultural, espiritual. En plena África poscolonial, el hijo de esclavizados volvía a levantar el puño, no solo como campeón, sino como símbolo de liberación.

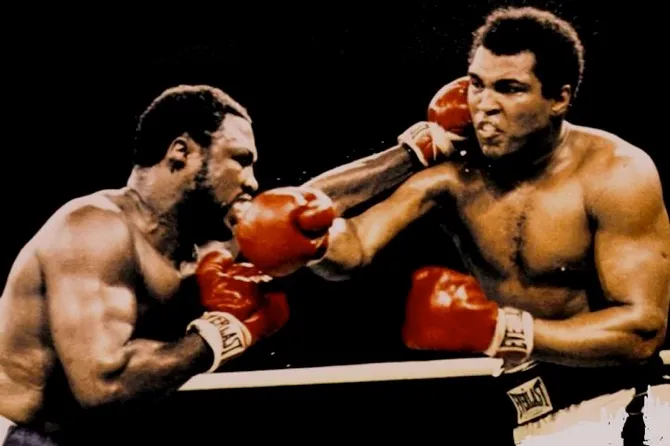

1975: El «Thrilla in Manila»

Un año después, el 1 de octubre de 1975, Ali volvió a la guerra, esta vez contra su eterno rival: Joe Frazier. Si el combate anterior fue táctica, este fue pura supervivencia. En el “Thrilla in Manila”, no hubo espacio para la poesía. Solo dolor, sudor y fuego.

Durante 14 asaltos, ambos hombres se golpearon como si el mundo fuera a acabarse esa noche. No fue boxeo: fue una tragedia griega con guantes. Ali dijo que fue lo más cercano a la muerte que había sentido. Frazier, con los ojos cerrados de tanto castigo, fue retirado por su esquina antes del último asalto. Ali ganó no porque fuera más fuerte, sino porque se negó a caer.

Aquella pelea dejó algo más que un cinturón. Dejó dos cuerpos destrozados, dos almas marcadas para siempre, y un mensaje indeleble: la grandeza no siempre se mide por el talento, sino por la capacidad de resistir cuando ya no queda nada.

El precio de ser inmortal

Toda leyenda tiene un precio. Y en el caso de Muhammad Ali, fue tan alto como su grandeza. Durante años, fue el cuerpo más rápido, la lengua más afilada y la voluntad más inquebrantable del deporte mundial. Pero la guerra no fue solo en Vietnam, ni solo en el ring. Fue interna. Fue constante. Y dejó marcas que ningún trofeo podía borrar.

En los años ochenta, Ali fue diagnosticado con Parkinson, una enfermedad degenerativa que apagaba poco a poco la agilidad que lo había convertido en mito. Para quienes le vieron bailar sobre el cuadrilátero, verle temblar era como ver temblar a una estatua viva. Su voz, antes huracán, se fue volviendo susurro. Sus movimientos, antes imposibles, se volvieron frágiles. Pero nunca —nunca— perdió la dignidad.

Mientras otros se habrían retirado al silencio, Ali volvió a hacer lo que siempre había hecho: dar la cara. Salía en público, aparecía en actos, estrechaba manos con el mismo carisma de siempre. No se escondía detrás de su leyenda: la abrazaba. Demostró que el coraje no termina cuando se apagan los focos, sino cuando se apaga la fe en uno mismo.

En 1996, el mundo contuvo la respiración cuando, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, Ali apareció con la antorcha olímpica en las manos temblorosas. Cada paso era una pelea. Cada mirada, un testamento. Y aun así, encendió el pebetero con la misma fuerza simbólica con la que encendió conciencias décadas atrás. No hacía falta que hablara: su sola presencia era poesía, era mensaje, era historia viva.

El Parkinson pudo llevarse su cuerpo, pero no su esencia. Ni su rebeldía, ni su sonrisa, ni la fuerza con la que miraba al mundo. Hasta el final, siguió siendo el mismo hombre que se negó a rendirse, que desafió presidentes, periodistas y rivales, y que convirtió cada dolor personal en una lección colectiva.

Porque eso es lo que hacen los inmortales: no se rinden, evolucionan. Y Muhammad Ali, incluso en la quietud, seguía peleando.

Ali fuera del ring

Cuando se apagaron las luces del cuadrilátero y los guantes quedaron colgados, Muhammad Ali no desapareció: se transformó. Cambió los puños por la palabra, los cinturones por causas, el ring por el mundo. Y así, empezó su segundo asalto a la historia, esta vez como embajador de la conciencia humana.

Ya no luchaba contra rivales físicos, sino contra la injusticia, la pobreza, la discriminación, el olvido. Recorrió países, se reunió con líderes, visitó hospitales, campos de refugiados, prisiones, y cada vez que aparecía, no lo hacía como una estrella en declive, sino como un símbolo viviente de lo que significa resistir con dignidad.

En un mundo cada vez más cínico y comercial, donde las celebridades muchas veces se pliegan al guion de lo políticamente correcto, Ali siguió siendo incómodo, libre, indomable. Fue a Irak en 1990 para negociar personalmente la liberación de rehenes estadounidenses. Se sentó con dictadores, con presidentes, con niños moribundos. A todos los trataba igual, con la misma mezcla de humildad, humor y presencia descomunal.

Y aunque su voz se había vuelto tenue, su mirada seguía hablando con fuego. La enfermedad no lo convirtió en víctima, sino en testigo. Y desde ese nuevo lugar, Ali siguió luchando, ahora sin necesidad de levantar un solo dedo.

Fue embajador de la paz de la ONU, defensor del islam como religión de paz tras el 11S, y una figura transversal, admirada por blancos y negros, cristianos y musulmanes, conservadores y radicales. Porque su valor no dependía de una ideología, sino de su coherencia brutal.

Ali fue amado por millones no solo porque era el más grande sobre el ring, sino porque nunca se vendió, nunca se traicionó, nunca traicionó a los suyos. No era perfecto, pero sí auténtico. Y en un mundo sediento de ídolos con alma, él ofrecía algo raro: principios.

Hasta su último suspiro, siguió siendo ese muchacho que quería cambiar el mundo a golpes de verdad. Y de alguna manera, lo hizo.

Muerte y legado

Muhammad Ali murió el 3 de junio de 2016, a los 74 años, rodeado de su familia y con el mundo entero pendiente de su aliento final. Fue el cierre de una vida que nunca conoció la rendición, una existencia vivida a puño limpio contra la injusticia, el olvido y el conformismo.

Su muerte no fue solo la de un campeón. Fue la de una conciencia colectiva. En un planeta donde las noticias duran segundos, Ali fue eterno, y su partida lo confirmó: fue despedido como se despide a los profetas.

Su funeral, celebrado en Louisville, su ciudad natal, fue una ceremonia global, un cruce de caminos donde se dieron cita expresidentes, líderes religiosos, atletas, activistas, actores, poetas y, sobre todo, gente común de todos los colores, credos y rincones del planeta. Porque Ali no pertenecía solo al boxeo, ni siquiera a Estados Unidos: pertenecía a la humanidad.

Fue recordado por ser el más grande, sí. Pero también por haber sido el más valiente, el más incómodo, el más auténtico. El hombre que dijo “no” cuando todos esperaban un “sí”. Que eligió la verdad en lugar del éxito inmediato. Que pagó el precio de la dignidad sin pedir rebaja. Que convirtió su vida en una lección viva, una invitación a pelear con honor, dentro y fuera del ring.

Su legado no cabe en un cinturón ni en una estatua. Está en cada joven que levanta la voz frente al poder. En cada atleta que decide hablar, aunque lo llamen “problemático”. En cada persona que, frente a la injusticia, recuerda que la grandeza no es callar: es plantarse.

Hoy, Muhammad Ali descansa. Pero su nombre sigue de pie. En las aulas, en las pancartas, en los corazones. Porque no solo fue una revolución: él fue el ejemplo de que un solo hombre, con convicción, puede cambiar el curso de una historia.

Conclusión: El hombre que no pidió permiso

Muhammad Ali nunca pidió permiso. No lo hizo cuando cambió su nombre, cuando se negó a ir a la guerra, cuando se convirtió al islam, cuando gritó su verdad en un país que quería silenciarlo. No esperó a que el mundo estuviera listo para él. Fue el mundo quien tuvo que aprender a convivir con su voz, con su orgullo, con su insolencia gloriosa.

Ali vivió como boxeaba: en movimiento, sin miedo, con el alma en alto y los puños listos. Se adelantó a su tiempo y pagó con creces por ello. Pero nunca se echó atrás. No cedió cuando lo dejaron sin títulos, ni cuando lo llamaron traidor, ni cuando su cuerpo comenzó a fallarle. Porque él no peleaba por ganar: peleaba por no traicionarse. Por no arrodillarse ante nada ni nadie.

Hoy, en una era saturada de discursos tibios, héroes prefabricados y rebeldías de cartón, su figura resplandece como un faro incómodo. Nos recuerda que no basta con destacar, que hay que tener algo que decir y el coraje de sostenerlo. Nos invita, sin hablar, a preguntarnos: ¿qué haríamos nosotros si nos lo jugaran todo por decir la verdad?

Ali no fue perfecto. Fue humano. Pero fue también el ejemplo vivo de lo que significa ser libre en un mundo que quiere moldearte. Fue, es y será el más grande, no solo por lo que logró, sino por todo lo que estuvo dispuesto a perder.

Y esa es, quizás, la lección más poderosa de su vida: que hay momentos en los que no hay que pedir permiso, sino abrirse paso. A golpes de verdad, como lo hizo él.

Recursos citados

- La nacion – https://www.lanacion.com.ar/

- Antena 3 – https://www.antena3.com/noticias/deportes/otros-deportes/muhammad-ali-mucho-mas-que-leyenda-boxeo_2016060457ad94290cf269d3ac1095b6.html

- statnews – https://www.statnews.com/2016/06/04/muhammad-ali-parkinsons-disease/

- macaudailytimes – https://macaudailytimes.com.mo/1975-muhammad-ali-wins-thrilla-in

- Jorge giraldo https://jorgegiraldo341.wordpress.com/2016/06/06/mohamed-ali-el-apolo-de-ebano/

- cnn https://edition.cnn.com/2024/10/30/sport/rumble-in-the-jungle-50-years-on-spt-intl/index.html

- mzldeportes – https://www.mzldeportes.com/el-dia-que-le-quitaron-el-titulo-a-muhammad-ali/

- laizquierdadiario – https://www.laizquierdadiario.com/Juegos-Olimpicos-1960-nace-la-leyenda-de-Ali-una-mujer-supera-lo-imposible-y-un-etiope-conquista

- La vanguardia – https://www.lavanguardia.com/comer/20221202/8608735/cassius-clay-vetado-restaurantes.html#foto-4

- Wikipedia – https://es.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Ali